Part2 Section 01 NTTドコモ

200超の基準をクリアし導入。コロナ禍で利用が急加速

中村拓哉 氏

株式会社NTTドコモ イノベーション統括部クラウドソリューション担当

クラウドCoE (Center of Excellence) チームの一員として、社内で行われるシステム開発に対してパブリッククラウドサービスの利用コンサルティングやセキュリティ統制業務に従事。直近ではテレワークを前提とした業務体制構築のために、SlackをはじめとしたSaaSの全社的な利活用を推進する。

Enterprise Gridの登場がSlack導入のきっかけに

日本最大のモバイルネットワーク通信事業者であるNTTドコモ。従来、同社ではメールやカレンダー、勤怠管理、給与システムなどはすべてオンプレミスで運用されていた。Slackという新たな外部ツールを導入するには、セキュリティポリシーへの準拠と既存ツールとの競合という、2つの課題を解決する必要があった。

今回話を伺った中村拓哉氏が所属するイノベーション統括部では、新規事業創出をミッションとして外部パートナーへの投資や連携を行っている。そうした業務の中で「チャットツールは必要不可欠」という声が以前からあがっていた。同部署にSlackが導入されるきっかけになったのは、2017年1月に発表された大規模な組織向けのプラン「Enterprise Grid」(詳細はP.128を参照)の登場だ。

「Slackはどちらかというとエンジニアコミュニティでの利用が中心というイメージでしたが、Enterprise Gridの登場で大企業向けに力を入れていくという意思が伝わりました。これなら当社のセキュリティポリシーもクリアできると考えました」(中村氏)

こうして、イノベーション統括部はSlackの導入を模索し始める。

200項目以上のポリシーを柔軟にクリアし導入へ

Slackの導入には、先述のとおり2つの課題が存在した。1つ目はセキュリティ面。NTTドコモには情報セキュリティ部によってポリシーが定められており、これまでもその高い壁に阻まれ、導入を断念したツールもあったという。例えば「パスワードの文字数は○○文字以上にすること」「アクセスログを○○年保管すること」など、その項目は200以上に及ぶ。

Slack導入時の苦労について問うと、中村氏は「過去に外部ツールであるAWS(アマゾンウェブサービス)を導入した経験が役に立ちました」と振り返る。

「AWSの導入にあたって一部のポリシーを改定し、必要な対策を行うことで、Slackなどほかの外部ツールも導入しやすくしていました。結果的に、Slack社に特別な調整をしてもらうことはなく導入まで進められたのです」(中村氏)

ただ、顧客情報やインサイダー取引につながり得る経営情報といった機密情報の扱いは見送ったという。そうした情報もSlack上で扱えたほうが便利そうだが、セキュリティポリシーを守りつつ扱うには利便性を損ないかねない厳しい運用体制が必要になるため、避けたそうだ。

2つ目の課題は、「社内ですでに運用されているコミュニケーションツールを使ってもいいのでは?」といった声だ。これについては「外部パートナーとのやりとりに必要」と意見をぶつけ、Slackの優位な点を説いていった。

このように社内の問題をクリアしていき、イノベーション統括部では2018年11月にSlackの利用がスタートする。Enterprise Gridの提供開始が2017年10月なので、およそ1年で導入にこぎ着けたことになる。

KNOW-HOW「外部とのやりとりに必要」がキラーワード

Slack導入時、「自社開発のツールでいい」という声を説得する際に強力な反論材料となったのが「外部とのやりとりで必要」という要素。

「外部パートナーや取引先に自社ツールの使い方を覚えてもらうことなく、すでに広く使われているSlackを利用することで密接なコミュニケーションができる」という提案は納得度が高く、導入の大きな後押しになった。

自社ツールにこだわらず、優秀な外部ツールがあるなら使うという流れができてきました

新型コロナ拡大で利用者が加速度的に増加

導入当初はイノベーション統括部内でのみSlackを利用していたが、Slackの導入が社内で知られるにつれ、他部署から「うちのチームでも使いたい」という声があがるように。2019年10月にはこうした声に応え、希望するチームへのワークスペース(Slackの最大単位。企業や部署、プロジェクトごとに開設し、中に複数のチャンネルを設けて運用する)の提供が始まった。利用者数の増加が顕著になったのは、新型コロナウイルス拡大の影響が出始めた2020年2月末からだった。

「『不要な出社をやめ、できれば在宅勤務を』という社内原則がスタートしてからSlackの利用を希望する部署が増えました。社内システムの負荷が急増して4月には人事部や情報セキュリティ部から『必要に応じて外部ツールを利用するように』という指示があり、これが決め手になりました」(中村氏)

実際に、2月上旬では1,000人前後だったSlackの週間アクティブメンバー数は、在宅勤務が原則になってからは2,000人を突破。4月上旬にSlackの利用が推奨されてからはさらに勢いを増し、6月上旬には9,000人に達した。

この普及期には、ある1,000人規模の部署でメール禁止月間が設けられたという。これは「トップダウンの決定なので反発もあるかもしれないが、そうでもしないとメールから脱却できないのでは」と部署のメンバーが懸念し、部長に伝えて実施されたもの。このようにNTTドコモではトップダウンとボトムアップが両輪となって普及が進んでいった。

KNOW-HOW大規模組織を管理しやすいEnterprise Grid

NTTドコモでは、イノベーション統括部でEnterprise Gridを導入し、全社のメンバーやワークスペースを管理している。複数のワークスペースを「オーガナイゼーション」として管理し、ワークスペース横断のチャンネルも作成できることが特徴だ(詳細はP.128参照)。支払いも一括で行い、社内では部署ごとに費用を負担するようにしているため、導入の意思決定も部署ごとにできる。

大企業で部署やプロジェクトチームが個々にSlackを導入すると、多数の独立したワークスペースが作られて管理が大変になってしまう例もある。しかし、Enterprise Gridならば、効率のいい管理が可能だ。

導入を部署ごとに判断でき、ボトムアップの促進になっています

チャンネル作成を自由にしてコミュニケーションを活性化

現在、同社でSlackがどのように使われているか聞いてみたところ、こちらが想定していた以上にフランクに利用されていた。まずワークスペースは部単位で作成され、その数は100以上。全体の管理こそイノベーション統括部が行うものの、それぞれのワークスペースの運用は各部に委譲している。

また、業務連絡や重要な周知のための「#docomo」、雑談用の「#docomo-random」といった運営側で作成し全員が自動参加するチャンネルが10程度あるほか、有志が作成した組織横断のチャンネルが50以上ある。内容はワークスペースの管理者が集うSlackの便利な使い方の共有や、プレスリリースや問い合わせ窓口などの業務に直接関係あるもののほか、趣味のコミュニティ的なものも多い。

「英語話そう」「内製技術磨こう」「ラグビー」など、チャンネルのジャンルもさることながら、その内部で行われている話題も「社長講話を見ながらライブでディスカッション」「在宅勤務や印鑑・サインのあり方」「テレワークにおける便利な情報」「プライベートでやっているイベントの告知」など多岐にわたる。

こうした活発なやりとりが生まれるのは、チャンネル作りを規制せず、誰でも自由に行えるからだと中村氏は分析する。NTTドコモといえば、もっと「堅い」、コミュニケーションも堅苦しい会社という先入観があったので、多くの雑談系チャンネルが盛り上がっていることには驚いた。しかし、仕事に直接関係すること以外でも会話の機会を持てる雑談は、人間関係、信頼関係の構築に貢献して業務にも好影響をもたらす、いい取り組みだと思う。

Slackの利用状況や社員の印象を調査するために実施された社内アンケートによると、Slack利用者の55%が「チーム内外とのコミュニケーションのハードルが下がった」と回答したという。このようにオープンでフラットなコミュニケーションが実現することで、チームを超えた交流が生まれ、従来のツールでは生まれなかったであろうコラボレーションが発生しているそうだ。

「#docomo-random」チャンネル

このチャンネルには全社員がアクセスでき、業務に直接関係しないゆるい話題も気軽に話せる場として運用されている。

「在宅勤務の実現」以上の効果が見えてきた

Slackでのやりとりが活発になったことは、単に在宅でも社内と同様の業務をこなせること以上の変革を生み出しているという。

「これまでは『合意形成や会議は対面でやる』という固定観念がありました。それがSlackを活用することでオンライン上で記録を残し、意思決定までできるようになってきています。

例えば、承認を受ける前に対面での説明が必須というルールが不要になり、従来のワークフローシステムが証跡を残すためだけのツールになっています。今後はこうしたやり方を社内のほかの組織にも広げていきたいですね」(中村氏)

このように着実に前進しつつある効率化の現状がある一方で、利用者の意識の差も感じているという。

「まだ、オープンチャンネルの考え方が十分に共有されていない状態です。チャンネルで皆と共有したほうがいい話題をダイレクトメッセージでやりとりする人も多く、温度差を感じています。そんな人もSlackの特性を生かしてより効果的に使ってもらえるよう、情報共有の機会を作っているところです」(中村氏)

実際にNTTドコモではSlackの使い方に関する事例の共有会が行われており、初回で600人程度が参加したほど高い関心が持たれている。

KNOW-HOWオープンでフラットなコミュニケーションの場に

Slackの特徴である素早くオープンなコミュニケーションを促進するため、ワークスペースの管理は各チームに、チャンネルの作成は基本的にはメンバーに任せる。これにより各チームに合ったルールの中で、メンバーが自由に交流し、オフライン環境やこれまでのツールでは実現しなかったコミュニケーションが生まれている。

趣味性の強いチャンネルも盛り上がっています

細かな運用ルールは全員が見られるチャンネルで作る

ただし、運用ルールの最適化はまだ進行中。中村氏も「新型コロナウイルス拡大の影響で利用者が一気に増えたので、細かなルール作りはまだ道半ば」と認める。

それでも、運用する中で「DMでのファイルのやりとりは自動的に削除」「何かあったときにはプライベートチャンネルのやりとりもあとから調査できる」「暗黙の了解で、業務時間外では仕事に関する話をなるべく避ける」といったルールが生まれている。

そして今後のルール作りについても、全員が見られるチャンネルで議論を重ねながら決めていきたいという。その理由について、「トップダウンでルールを押し付けられるのは、一社員としては気持ちいいものではありません。自分たちで好きなように使えるからこそSlackを利用するハードルが下がっている面もあると思います。参加者全員が見えるところで相談して決めれば、ルールに対する納得感も強くなるのではないでしょうか」と中村氏は語っている。

事例共有会の様子

社内で効果的だった取り組みは、事例共有会で定期的に共有し合っているという。第一回の事例共有会では、なんと600人ものメンバーが参加した。

Slackはかけたコスト以上の労働生産性を確実に上げる

さらに中村氏は、Slackの導入による社内の文化の変化も感じている。人により活用度のばらつきはあるが、活用しているとある部長は、「自分の手元に資料が届くまでに10回近く手が入っていたのをなくせた」と満足しているとのこと。Slackを通じて随時資料の作成過程や関連のやりとりを見ているので、資料の作成や意思決定が早くなったことを実感しているそうだ。

また、部署によっては部長がメインとなり、日々の思いを綴ったり部下とコミュニケーションしたりするチャンネル「○○さんの部屋」も運用中だ。これらはあくまで一部の例だが、上下間の風通しがよくなっているのは確かなようだ。

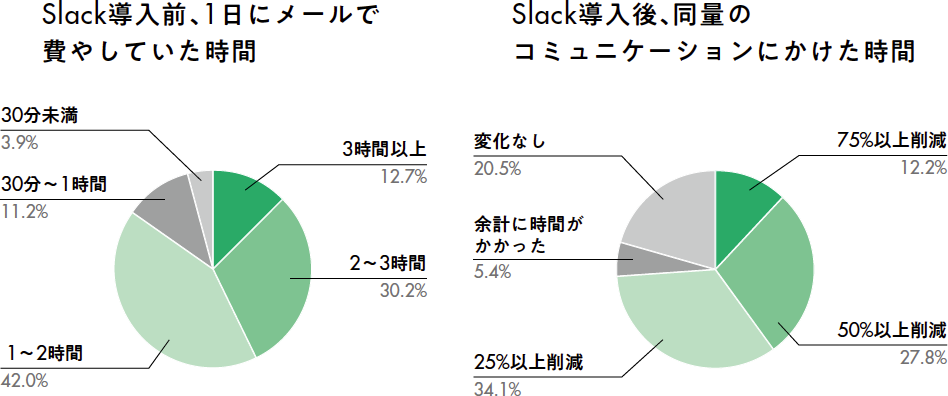

また「Slackを導入したことで、社員1人あたりどれくらいの金銭的価値がありそうか?」と聞いてみた。すると中村氏は具体的な金額こそ触れなかったものの、貴重なアンケート結果を紹介してくれた(下図)。先に紹介したメール禁止月間を実施した組織で、Slack導入前の1日にメールで費やしていた時間とSlack導入後に同量のコミュニケーションにかかった時間を比較したところ、大幅に減少していたのだ。

これはメールと違ってSlackでは挨拶などを書く必要がなく、簡単なリアクションなら絵文字で済ませられるため。また、メールの整理にあたる作業も、Slackなら各チャンネルに自動的に話題が集約される。こうしたことを踏まえて、中村氏は「メールをする時間を月に数時間減らせただけでもペイできる。月数千円の価値は充分にあります」と断言した。

今後も外部とのやりとりはSlackでオープンに

当初、外部パートナーとのやりとりのために導入されたNTTドコモにおけるSlackだが、現在も他社との連携はSlackコネクトによりチャンネルを共有したり、ゲストとして社内のチャンネルに招待したりして行われている。しかし、セキュリティ面の課題もあって、なかなか活用が進んでいない面もあるという。それでもオープンチャンネルでフラットに議論するという考え方が加速しつつある同社では、ほかの組織とのやりとりも同様のやり方で進めたいという思いが強いそうだ。

Slack導入前後のコミュニケーションにかけた時間の比較

社員の評価は上々!残る課題はアプリ連携

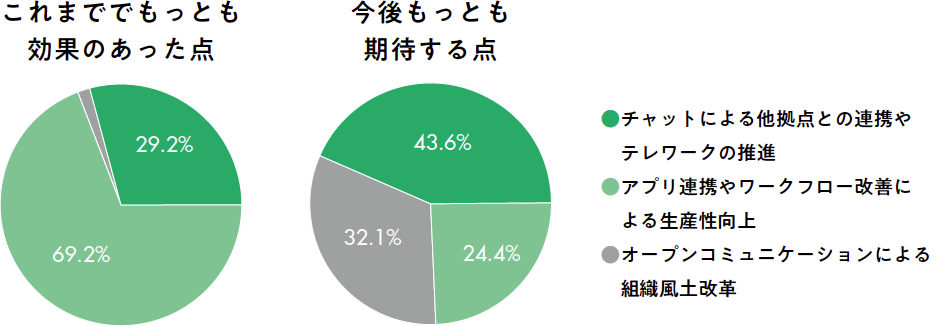

こうしてNTTドコモで着実に普及が進行しつつあるSlack。多少の課題は残るものの、生産性の向上と社内風土の改善に寄与しているのは明らかで、社員からの評価も上々だという。

事例共有会で行われたアンケートでは、これまでもっとも効果のあった点として「チャットによる他拠点との連携やテレワークの推進」が70%を占め、コロナ禍を受けての在宅勤務移行に大きく貢献したことがわかる。

その一方で、今後もっとも期待する点として目立ったのが「アプリ連携やワークフロー改善による生産性向上」という項目だ。効果のあった点としてこの項目を挙げる人は少なく、さらなる機能拡張が期待されていることが強くうかがえる(上図)。この点について中村氏は「GoogleカレンダーやGoogleドライブといったSaaSとの連携は各チーム単位でやっています。今後は勤怠管理や経費精算のツールとも、Slackを連携させていきたい」と展望を語る。

ただし、基幹システムとの連携は長い目で見る必要がありそうだ。「基幹システムはセキュリティを担保するため、そもそもほかのツールと連携する機能がない状態」なのだとか。いざSlackと連携するとなったら、それはそれで大規模な改修が必要で、どちらにせよ数年以内に実現するのは難しい。

通信インフラを支え、膨大な個人情報を扱う企業が故に、そう簡単には変えられない業務フローもある。まずは変えられるところから少しずつ変えていく、それが中村氏の方針だ。

KNOW-HOWトップダウンとボトムアップの両方にメリットがある

NTTドコモでは、最終的にトップダウンの号令で一気にSlackが広まる形となった。トップダウンのメリットはこのスピード感にある。

では、最初からトップダウンにすればよかったかというと、そうでもない。中村氏がボトムアップで少しずつ広め、多くの人がSlackというツールの利便性に納得感を持っていたからこそ、このスピード感が実現できたことを忘れてはならない。実際に使う現場の社員に「納得」というコンセンサスを得ることこそがボトムアップの役割だ。

トップダウンやボトムアップというと、どうも片方に偏りがちだ。だが、それぞれのメリットを知り、導入のフェーズに応じて2つの方法をうまく使っていくことが、結果的にはスピーディなSlackの導入につながるはずだ。

運用上の細かいルールも、オープンなチャンネルにおける議論を通じて、ボトムアップ的に作っています

Slack導入で実感した効果と今後の期待

今年度内にグループ会社も含めて利用率100%を目指す

さらに中村氏は「Slackを広めていく活動をこれからもしていきたい。本社やグループ会社も含め、今年度中に利用率100%を目指します」と意気込みを語る。

NTTドコモグループは2万6,000人を超える大所帯。今年度中にという目標はハードルがかなり高いようにも思えるが、変化の激しいモバイル通信の世界では、大企業といえどこれくらいのスピーディな取り組みが求められるのだろう。

ビデオ会議で取材 に応じてくれた中村氏。グループ会社も含めて、今後さらにSlackの導入を推し進めていきたいと語った。

小さく始めて大きく育てるNTTドコモの取り組み

大企業では、新しいツールの導入は情報システム部門の反対などもあり、慎重にならざるを得ないところがある。Slackのような新興会社が提供するツールならなおさらだろう。だが、世の大半の企業より厳しいセキュリティポリシーを持つであろうNTTドコモでも、Slackは特別な調整をすることなく導入できるという。この事実はSlack導入を検討する企業にとって大きな後押しとなるのではないだろうか。

また、1つの部署で小さく始めて徐々にSlackの輪を広げていく点や、社員に自由に使わせてSlackへの親近感を高める手法などは、ボトムアップのお手本のような事例だった。

その後、テレワークにおける有用性が認知され、会社から利用を促されるようになったこともあって、同社でのSlack利用率は加速していく。こうした好循環を作るためにも、「ボトムアップでどう広げていくか」という視点はSlack導入の旗振り役となる担当者には欠かせないだろう。

KNOW-HOW好機に備えてSlackを受け入れる土壌作りを

NTTドコモでSlackが普及した最大の要因は、テレワークに伴うトップダウンでのSlack移行の推奨にある。

ただ、短期間でこれだけの移行が実現できたのは、同社の中にSlackを受け入れる土壌があったからにほかならない。この土壌作りを会社のシステム・社員のマインドセットの両面からなしえたことこそ、中村氏の最大の功績と言えよう。

どのような会社であれ、既存の仕組みを一気に変えてSlackを導入するのは難しい。いずれ訪れる好機に備えて、ボトムアップでSlackを受け入れる土壌を作るところから始めてはいかがだろうか。

Slackを他部署で展開する準備は整えていたので、テレワークでのSlackへの移行もスムーズに行えました

※「Slackデジタルシフト」の取材は2020年8~9月に、ビデオ会議を利用して行っています。